Le condizioni iniziali tornano con precisione assoluta, dopo aver percorso 42 volte il lato del triangolo.— Dio (@Dio) 4 giugno 2017

Ecco perché la risposta è 42. pic.twitter.com/QOqBKExxGc

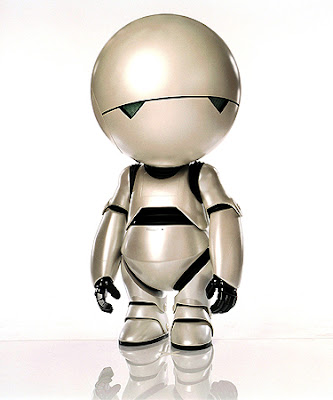

Pensieri Profondi

| «Ho controllato molto approfonditamente e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda». (Pensiero Profondo) |

24/06/17

QUARANTADUE

13/07/14

L'arbitro quantistico

16/02/14

Newton versus Archimede: la soluzione

Seguendo la spiegazione di Alice, sul piatto di destra agiscono le forze-peso del becher (460 g), dell’acqua (2000 g) e la forza di reazione alla spinta idrostatica, pari al peso di una massa d’acqua di volume uguale al volume della pallina. Quindi, avendo l’acqua peso specifico pari ad 1 g/cm3 ed essendo il volume della pallina di circa 34 cm3, la forza di reazione vale 0,33 N, pari ad una forza-peso di 34 grammi. Sul piatto destro della bilancia dovremmo avere quindi un peso totale di 2494 grammi.

Seguendo la spiegazione di Alice, sul piatto di destra agiscono le forze-peso del becher (460 g), dell’acqua (2000 g) e la forza di reazione alla spinta idrostatica, pari al peso di una massa d’acqua di volume uguale al volume della pallina. Quindi, avendo l’acqua peso specifico pari ad 1 g/cm3 ed essendo il volume della pallina di circa 34 cm3, la forza di reazione vale 0,33 N, pari ad una forza-peso di 34 grammi. Sul piatto destro della bilancia dovremmo avere quindi un peso totale di 2494 grammi.Concludo con una considerazione ispirata alle "Lezioni americane" di Italo Calvino:

«Per Newton la gravità contiene in sé il segreto della leggerezza; per Archimede la leggerezza è una gravità senza peso... nessuno vince, nessuno perde».

18/01/14

Brain Training: Newton versus Archimede

01/03/13

La realtà è analogica o digitale?

Si tratta di due modi profondamente differenti di

rappresentare la realtà: il primo procede per analogie e processi continui,

l’altro in maniera discontinua e attraverso dei segni che vanno interpretati

con un codice.

Si tratta di due modi profondamente differenti di

rappresentare la realtà: il primo procede per analogie e processi continui,

l’altro in maniera discontinua e attraverso dei segni che vanno interpretati

con un codice.31/05/11

Il rischio zero non esiste...

- 1° errore: il test programmato alle ore 8AM del 25 aprile 1986 si svolse poi (per una richiesta non preventivata di energia elettrica) alle 01AM del 26 aprile. Invece di avere la presenza di tutto il personale tecnico della centrale, era presente al test solo il personale del turno di notte, ridotto e non ben informato sul test stesso.

- 2° errore: il raffreddamento di emergenza fu scollegato per impedire il suo intervento e rendere la prova più “reale”. Una grave sottovalutazione del rischio.

- 3° errore: per ridurre il rischio si pensò di condurre la prova mantenendo il reattore alla potenza minima, anche se questo era vietato dal manuale operativo: infatti alle basse potenze si innesca una reazione secondaria che genera Xenon-135, un isotopo che fa aumentare notevolmente l’assorbimento di neutroni, facendo crollare ulteriormente la potenza generata e creando un effetto di mascheramento della reale reattività del nucleo. Nessun del personale tecnico della centrale conosceva questo fatto.

- 4° errore: per cercare di fare risalire la potenza del reattore, scesa troppo a causa della produzione di Xenon-135, si estrassero quasi tutte le barre di controllo di boro, superando il limite minimo di 30 barre: una grave violazione delle norme di sicurezza.

- 5° errore: il calo eccessivo della potenza fece scendere così tanto la temperatura dell’acqua da portare quasi al blocco delle turbine per mancanza di vapore: per continuare la prova si decise quindi di disattivare tutti i sistemi di blocco automatico del reattore che sarebbero potuti intervenire ed evitare l’incidente. Troppa sicurezza in sé stessi e negazione del rischio.

- la temperatura del nocciolo cominciò a salire rapidamente;

- l’acqua di raffreddamento cominciò a vaporizzare, riducendo ancora la quantità di calore asportato;

- la temperatura del nocciolo salì ancora e avviò la reazione di fissione dello Xeno-135, che creò energia e causò un aumento enorme della quantità di neutroni disponibili per attivare altre fissioni nucleari;

- alle 01:23:40 gli allarmi di alta temperatura suonarono nella sala controllo e gli operatori avviarono la procedura d'emergenza di spegnimento che prevedeva l’inserimento di tutte le barre di boro nel reattore;

- le barre non scesero! La temperatura all’interno del reattore era infatti così alta da aver fuso i tubi di zirconio e le barre di uranio: i canali di immissione delle barre erano deformati ed inservibili;

- alle 01:23:47 la potenza generata dal reattore raggiunse un valore pari a 10 volte la potenza nominale: la reazione fra acqua e zirconio ad alta temperatura generò una grande bolla di idrogeno che a contatto con la grafite incandescente esplose, facendo saltare la piastra superiore del reattore (una enorme “tappo” di acciaio e cemento del peso di circa 1000 tonnellate). Il nocciolo era scoperto, l’incidente di Chernobyl era accaduto!

Quale è il limite del rischio che ognuno di noi è disposto ad accettare? Il rischio zero non esiste e questo vale tanto più per le centrali nucleari.

E l’uomo con le sue debolezze ed i suoi errori sarà sempre l’anello debole della catena...

PS: grazie a Marco e a Rocco per avermi ricordato l'argomento ;-)

07/01/11

Brain Training #6: le fatiche di Chiara

Le feste sono finite, abbiamo gozzovigliato a volontà e adesso è il momento di dimostrare che tutto quello che abbiamo ingurgitato avrà anche appesantito il nostro fisico, ma non ha intaccato in nessun modo la nostra attività cerebrale.

Nell'ultimo Brain Training abbiamo spaziato dai gelidi territori dell'informatica alle sognanti lande del tempo immaginario, dalla fascinosa teoria della relatività alle visionarie fiabe di Lewis Carroll: torniamo ora alla tangibile realtà del mondo fisico con un problema facile facile di cinematica e matematica applicata, nell'ambientazione tipica All Stars.

Le fatiche di Chiara, ovvero è inutile correre se sei sulla strada sbagliata!

Lunedì sera. Gli All Stars iniziano l'allenamento settimanale con la solita corsa di riscaldamento intorno al campo. Patrice raccomanda di stare in gruppo e di mantenere un passo costante e non troppo veloce, ma la solita esuberante Chiara non riesce a contenere la propria fisicità, superando e staccando in breve tempo tutto il gruppo dei compagni di squadra.

Lunedì sera. Gli All Stars iniziano l'allenamento settimanale con la solita corsa di riscaldamento intorno al campo. Patrice raccomanda di stare in gruppo e di mantenere un passo costante e non troppo veloce, ma la solita esuberante Chiara non riesce a contenere la propria fisicità, superando e staccando in breve tempo tutto il gruppo dei compagni di squadra.

Patrice arresta allora l'esercizio e rivolto a Chiara l'apostrofa così :«Se proprio vuoi darti da fare, ti propongo un nuovo esercizio: mentre il resto della squadra girerà intorno al campo a passo di corsa, tu girerai intorno alla squadra! Pensi di riuscire in questa prova?»

«Non ci avevo mai pensato Coach!!» esclama Chiara, «certo che ci riuscirò, sarà una cosa da nulla!»

«Bene, allora proviamo» conclude Patrice. «Ragazzi, restate esattamente sul perimetro del campo e cercate di mantenere una velocità tale da completare un giro in 30 secondi. Escludendo Chiara siete in 11: mantenete una distanza fra di voi di 1 metro. Tu Chiara parti insieme all'ultimo della fila, corri per raggiungere il primo, giri indietro, torni all'ultimo della fila e riparti per raggiungere nuovamente la testa... Ah Chiara, per rendere più interessante il tutto, devi raggiungere nuovamente il compagno che chiude la fila nel contempo che lui ha completato un giro di campo. PRONTI? VIA!!»

Massimo (che come al solito, armato di carta, penna e calcolatrice, ha stimato la velocità media da tenere, oltre naturalmente all'accelerazione centripeta, alla forza centrifuga, al momento angolare e ad un altro paio di parametri fisici dal significato più oscuro... ) parte in testa seguito dai 10 compagni e da Chiara. Dopo alcuni giri Chiara esclama trionfante :«AH AH AH! Niente di più facile, un gioco da ragazzi... anzi da All Girls!!»

Quesito 1: che velocità media deve tenere Chiara per superare la prova? Ad ogni giro del campo fatto dai suoi compagni, che distanza percorre Chiara?

Patrice interrompe nuovamente l'esercizio e, leggermente contrariato, propone a Chiara un nuovo test :«Adesso facciamo così: Massimo correrà da solo per 3 giri intorno al campo, correndo il primo giro in 30 secondi ed accelerando istantaneamente ad ogni giro successivo per aumentare la velocità secondo una semplice progressione aritmetica» (e Massimo comincia a calcolare alla quinta decimale le velocità sul giro, il momento d'inerzia, la quantità di moto, l'energia cinetica... O_o ) «tu Chiara partirai insieme a Massimo, ma nella direzione opposta e, quando vi rincontrerete, dovrai invertire il senso di marcia, raggiungere nuovamente Massimo e completare il giro contemporaneamente a lui. E questo per tutti e tre i giri».

«Mi sembra un poco più complicato Coach, ma ce la posso fare. Pronto Max? Partiamo!!»

Quesito 2: riuscirà questa volta Chiara a portare a termine la prova? Che velocità media dovrà tenete nel terzo ed ultimo giro?

Prendete voi ora carta, penna e calcolatrice e soprattutto... scatenate i vostri neuroni! Ah dimenticavo... sono ammesse misurazioni sperimentali sul campo di Sulbiate: quindi, se volete, armatevi di cronometro e... correte!! xD

12/07/10

Brain Training #3: le torte di compleanno

Carissimi All Stars ecco l'ultimo Brain Training prima delle meritate vacanze agostane. Per darvi materiale su cui riflettere ho scelto un problema a livelli differenziati: il quesito A è infatti di livello facile, il quesito B è leggermente più complesso (livello medio), mentre il quesito C, decisamente più "astratto", sfiora il livello diabolico.

Il problema può essere affrontato da più punti di vista e con metodi diversi: algebra, geometria, approssimazioni successive, semplice intuizione.

Le torte di compleanno: penso dunque mangio!!

E' il giorno del suo compleanno e allora Luca decide di festeggiare in palestra con gli amici portando cibarie e bevande per tutti. In particolare, conoscendo bene i suoi polli, porta due splendide torte al cioccolato solo per Laura e Davide.

I due golosastri si stanno per avventare sulle torte quando Luca, con una strana luce negli occhi, li ferma dicendo:

"Eh no cari ragazzi, troppo facile!! Dovete meritarvi la vostra dose di cacao e zucchero!! Per mangiare le torte dovete rispettare queste condizioni:

- Davide deve tagliare la prima torta in 2 parti, nelle proporzioni che preferisce.

- Laura dovrà scegliere quali delle 2 fette mangiare, a Davide toccherà l'altra.

- Davide taglierà quindi la seconda torta in 2 parti, sempre nelle proporzioni da lui preferite.

- Se Laura avrà scelto la prima volta la fetta più grande, dovrà mangiare la fetta più piccola della seconda torta, e viceversa.

Avanti Davide comincia a tagliare!!"

Davide pensa intensamente per alcuni minuti, osservando famelicamente le attraenti torte, e alla fine decide la sua strategia di taglio che gli consente di mangiare più torta di Laura.

QUESITO A: La strategia di Davide ha avuto successo!! Come taglia le 2 torte Davide? Quanta torta riesce a mangiare?

Dopo qualche mese, per il suo compleanno, anche Claudia decide di festeggiare in palestra e pensa fra sé: "L'altra volta la povera Laura ha avuto meno torta di Davide: questa volta porterò 3 torte e consentirò a Laura di scegliere per 2 volte la fetta più grande nell'ordine da lei preferito, così sicuramente mangerà più torta di Davide!!"

Ma questa volta Claudia si sbaglia e Davide esegue i tre tagli con una perfetta strategia che non dà scampo a Laura, riuscendo anche questa volta a mangiare più torta.

QUESITO B: Come taglia le 3 torte Davide? Quanta torta riesce a mangiare?

A questo punto entra in campo Massimo che afferma: "Il fenomeno è governato da una legge fisica che non lascia scampo a Laura: anche se qualcuno portasse 100 torte e Laura potesse scegliere 99 volte la fetta più grande, purtroppo per lei, non mangerebbe lo stesso più torta di Davide!!"

QUESITO C: Quale è la relazione che permette a Massimo di fare la sua affermazione? Date n torte, quale è la strategia di taglio ottimale per Davide? Date n torte che parte di esse potrà mangiare al massimo Laura?

Coraggio al lavoro! Il primo quesito è veramente alla portata di tutti, il secondo (una volta trovato il metodo per il primo) può essere affrontato e risolto. Per il terzo... in bocca al lupo!

25/06/10

Brain Training #1: è "tempo" di pulizie

Per cominciare questa nuova rubrica, vi propongo un quesito di fisica applicata relativamente semplice ma con alcuni risvolti interessanti.

E' "tempo" di pulizie

Arriva finalmente la bella stagione e gli All Stars decidono che è ora di dedicarsi alla risistemazione e alla pulizia della palestra di Oreno. Il "tirannico" Coach Patrice comanda alla corvée Claudia, Luca e Davide.

Iniziate finalmente le pulizie, ci si accorge velocemente di differenze sostanziali nei rendimenti e Claudia, da bravo manager, si mette a fare alcuni conti, dai quali deduce che:

- Claudia e Davide pulirebbero tutto in 6 ore

- Luca e Davide pulirebbero tutto in 3 ore

- Claudia e Luca pulirebbero tutto in 1 ora e 12 minuti

Dopo poco però i maschietti, con la scusa delle partita dei Mondiali e con lo scopo finale di farsi "una birretta tra soli uomini", si assentano.

Quesito A: quanto tempo impiega Claudia a riordinare la palestra da sola?

Quesito B: quale è il significato fisico del tempo che avrebbe impiegato da solo Davide?

Sono ammesse risposte qualitative (chiaramente più facili ed immediate), ma solo la prima risposta quantitativamente corretta meriterà la vittoria finale!!

A voi la parola, vi lascio un po' di giorni per dedicarvi al problema... xD

15/05/10

Entanglement

FRAMMENTO NUMERO UNO. Alla fine ancora non ho ben capito. Forse si tratta di Max, forse di Rocco. O forse sono entrambi. Fatto sta che qualcuno ogni tanto si diverte a scrivere sul blog e sul “grido” con lo pseudonimo di Pensiero Profondo. E’ nato tutto al tempo di quel post di pseudo fisica pubblicato da Rocco, mi pare. Ciò che ne è derivato è che ogni tanto, a spot, c’è un qualcuno che si sente in dovere di scrivere perle di saggezze celandosi dietro un’identità astratta. Frammenti di profondità d’animo ed echi di materia grigia sporcano quindi il nostro blog. Lo colorano, gli danno vigore e persistenza.

02/04/10

Siamo in una costellazione

vi ho già spedito i miei blasfemi auguri;

dispenso ora quelli seri e puri:

che ognuno trovi la sua propria stella

e intorno a sé costellazion più bella!

Ricordatevi stelline: intorno a voi c'e` una costellazione che vi puo` dare sempre un aiuto, un suggerimento, un consiglio che anche se sbagliato fa evolvere nella ricerca di un equilibrio dinamico... e fa sentire tutti vicini e uniti...

03/03/10

L'universo: l'ordine o-piccolo del CAOS

Partiamo dall'esistenza del MOTORE A IMPROBABILITA' INFINITA dell'astronave Cuore d'Oro dell'Universo di Douglas Adams e lo inseriamo nell'universo quantico definito da Massimo.

Partiamo dall'esistenza del MOTORE A IMPROBABILITA' INFINITA dell'astronave Cuore d'Oro dell'Universo di Douglas Adams e lo inseriamo nell'universo quantico definito da Massimo.

Tale motore rende il CASO/CAOS causa della vita, dell'universo e di tutto quanto.

Infatti tale paradossale motore, la cui incosistenza certifica la sua esistenza, considera nel trasposto (e nel trasporto) la quinta dimensione - la probabilità - rendendo obsoleto l'iperspazio e dando credibilità al reale e all'immaginario. Questa tecnologia sfrutta e modifica l'indice di improbabilità, vale a dire le possibilità che una determinata cosa accada: ad un indice di improbabilità di 1 a 1, tutto è normale; se l'indice aumenta (2 a 1, 3 a 1, fino a infinito a 1), ogni cosa ha maggiori possibilità di accadere.

Semplifichiamo estremizzando i concetti, mettendoli a contrasto:

- probabilità => realtà/causa-effetto/ordine/1

- improbabilità => immaginario/caso/caos/0

- finito = certo/definito/determinato/1

- infinito = incerto/indefinito/indeterminato/∞

1. Probabilità finita = realtà certa

2. Improbabilità inifinita = l'(im)probabilità che un evento immaginario accada in un universo talmente indeterminato che potrebbe essere realmente definito = realtà certa

Nel primo caso: 1x1=1, cioè tutto è predeterminato = concetto di Destino lineare, monodimensionale e immodificabile

Nel secondo caso: 0x∞=qualsiasi cosa compreso 1, cioè tutto è frutto di una scelta più o meno consapevole, ognuna delle quali produce un nuovo scenario = concetto di Caso/Fato dinamico, pluridimensionale e variabile... quanto c'è di più reale!

Dimostrata l'esistenza dell'improbabilità infinita come immaginario fato caotico, ecco perché nell'ordine esiste una sola soluzione, mentre nel caos ci sono infinite possibilità risolutive; per questo l'ordine è solamente un o-piccolo (ovvero lo sfigatiello trascurabile) del caos!

Ed ecco perché la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, l'universo e tutto quanto è...

(vediamo chi completa correttamente :-D )